Als Kafka in der Tatra auf Kur war

Wussten Sie, dass Franz Kafka eine Zeit lang in Tatra-Matlarenau/Tatranské Matliare verbrachte? Dort hielt sich der Schriftsteller vom 18. Dezember 1920 bis Ende August 1921 auf, um seine 1917 ausgebrochene Lungenerkrankung auszukurieren. Während dieses Aufenthalts gingen Briefe, Zeitschriften und Bücher zwischen Prag und Matliare hin und her.

Tatranské Matliare liegt, wenn man Richtung Morgenröthe/Ždiar fährt, nicht weit hinter Tatralomnitz/Tatranská Lomnica. Folgt man dem Hinweisschild für das Hotel Hutník, findet man auf der schmalen Zufahrt zum Hotel den unauffälligen Hinweis „Pamätník Franza Kafku“. Bald kommt man an den kleinen Gedenkplatz. Ein großer unbehauener Steinblock trägt eine bronzene Tafel mit dem Porträt Kafkas. Dieses Denkmal ist der Initiative des emeritierten Medizinprofessors Mydlik und seines Freundeskreises zu verdanken. Es wurde am 16. Mai 2001 enthüllt.

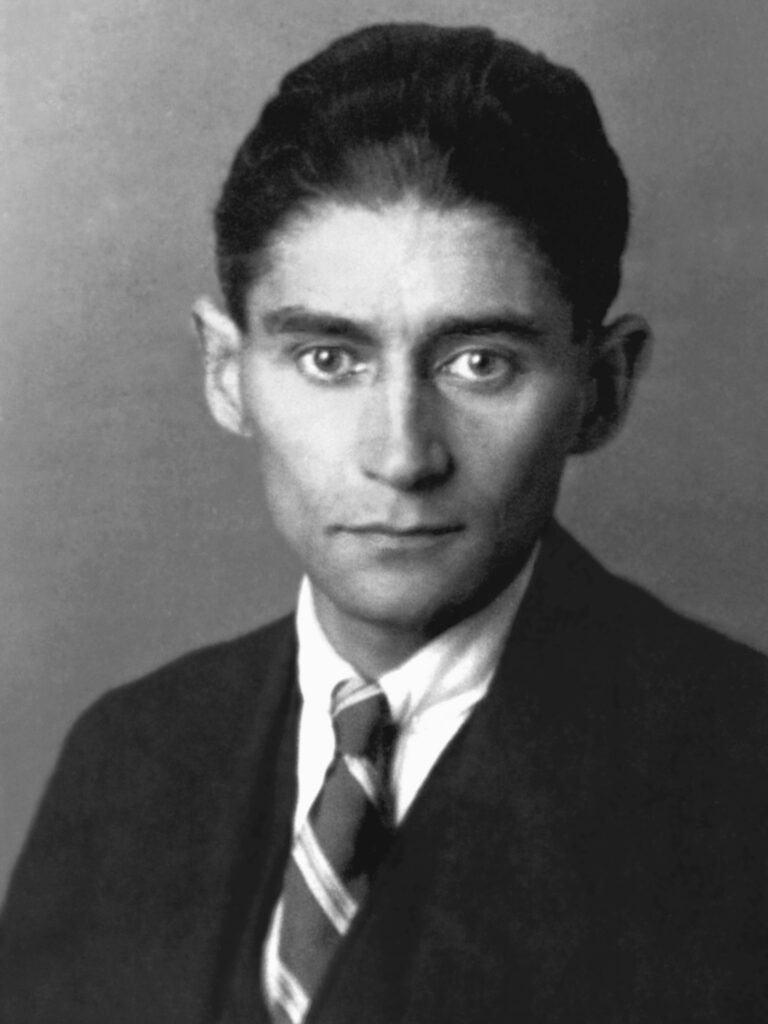

Wenn man Dr. Kafka, dem damals 38-jährigen Versicherungsjuristen aus Prag, zur Zeit seines Aufenthaltes in der Tatra gesagt hätte, dass sein literarisches Werk und sein Name in wenigen Jahrzehnten weltberühmt sein würden, hätte er dies, obwohl er Sinn für Humor hatte, sicherlich für einen schlechten Witz gehalten. Zwar waren Kenner auf seine schmalen Bände wie „Die Verwandlung“ aufmerksam geworden, aber ein größeres Publikum hat er zu Lebzeiten nicht erreicht.

Schreiben war für ihn keine Frage des Geldverdienens oder des Ruhms, sondern eine existentielle Notwendigkeit. Schreiben war ihm das Wichtigste überhaupt. Aus der Lektüre der überlieferten Briefe reime ich mir folgende Geschichte zusammen:

Franz Kafka kam am 18. Dezember 1920 abends in Begleitung seiner Schwester Ottla mit dem Schnellzug aus Prag in Deutschendorf-Felka/Poprad-Veľká an. Mit der Elektrischen – sie war schon seit 1904 in Betrieb – fuhren die beiden weiter nach Tatralomnitz/Tatranská Lomnica. Lag schon Schnee? Dann wurden sie wahrscheinlich mit einem Schlitten der Kurverwaltung Forberger abgeholt und nach Matliare gebracht. In einem der Gebäude des Sanatoriums Forberger bezog Kafka ein einfach ausgestattetes, sauberes Zimmer mit Balkon. Von dort aus konnte man auf einen Skihang blicken.

Die Tschechoslowakei war etwas über zwei Jahre alt. Das Personal kam noch vorwiegend aus Budapest, auch viele Patienten waren Ungarn. Die Tatra war traditionell eine Erholungsregion des ungarischen Bürgertums. Wenn es unter den Patienten – Tschechen, Slowaken, Ungarn, Österreicher – Verständigungsschwierigkeiten gab, konnte man sich meist mit Deutsch behelfen.

Das Personal des Sanatoriums war dem neuen Patienten freundlich gesinnt. In der Küche überlegte man, welche Diät für ihn am besten wäre. Der Arzt verordnete eiweißreiche Ernährung, also Milch und Fleisch; aber auf Fleisch reagierte er empfindlich, bis hin zum Darmkatarrh. Eigentlich war er Vegetarier. Die Köchin probierte verschiedene Gemüsespeisen für ihn aus.

Tage und Wochen vergingen mit Liegen, oft im Freien, auch im tiefsten Winter. Er hatte Fieber und Husten, klagte über Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Abgespanntheit. Selten gab es Tage, an denen er sich völlig gesund fühlte. An Schreiben war kaum zu denken. Seine Briefe unterbrach er oft und setzte sie erst Tage später fort.

Lesen ging besser. Seine Schriftstellerfreunde, vor allem der damals schon bekannte Max Brod, schickten ihm Zeitungsartikel, Broschüren und Bücher. Unter den Patienten herrschte ein reger Bücheraustausch. Namen wie Fontane, Dostojewski, Werfel, Karl Kraus, Schopenhauer und Kierkegaard werden in den Briefen genannt.

Der Winter war lang und hart. Draußen tobten Schneestürme. Wenn das Wetter besser war, konnte er vom Balkon aus Skifahrer am Hang beobachten. Nur zu wenigen Mitpatienten pflegte er intensiveren Kontakt. Mit dem jungen Medizinstudenten Robert Klopstock aus Budapest unterhielt er sich über philosophische und religiöse, das Judentum betreffende Fragen. Für die zionistische Bewegung interessierte er sich lebhaft. Als der passionierte Hobby-Maler Anton Holub eine Ausstellung mit seinen Tatrabildern veranstaltete, schrieb Kafka eine kleine Besprechung, um seinem Mitpatienten eine Freude zu machen. Sie erschien anonym unter der Überschrift „Aus Matlárháza“ in der Karpathen-Post vom 21. April 1921.

Aber es gab auch schwierige Mitmenschen, so eine stark geschminkte ältere Tschechin, die aus ihrem Antisemitismus keinen Hehl machte, nicht ahnend, dass Kafka selbst Jude war.

Kafka war äußerst lärmempfindlich, was sicher durch die Krankheit noch gesteigert wurde. Lärmmacher kamen ihm wie kleine Teufel vor. Was Kafka als Lärm empfand, waren in Wirklichkeit oft nur die normalen Geräusche des Alltags. Das leise Vorsichhinsingen eines Patienten auf dem Balkon unter ihm konnte ihn fast zur Verzweiflung bringen. Er war sich seiner Überempfindlichkeit völlig bewusst und sprach auch ironisch von ihr, aber es half nichts. Im Mai wich er manchmal auf einsame Lichtungen im Wald aus, aber auch dort war er vor schreienden und grölenden Soldaten auf Kur nicht sicher.

Wie vermutlich viele Schwerkranke griff er nach jedem Heilung versprechenden Strohhalm. In Tatranská Lomnica erkundigte er sich einmal nach einem angeblich neuen Medikament, aber „die hübsche, zarte, hohe, blonde, blauäugige Apothekerin“ – man sieht, dass er für weibliche Reize stets empfänglich war – hatte davon noch nie gehört und fühlte sich womöglich auf den Arm genommen. Er erkundigte sich bei mehreren Ärzten über eine neue Therapie mittels Injektionen, u.a. bei Dr. Szontag in Altschmecks/Starý Smokovec, aber jeder hatte eine andere Meinung.

Im März 1921 beantragte er bei seinem Arbeitgeber die Verlängerung seiner Beurlaubung um drei Monate, die genehmigt wurde. Er war voller Dankbarkeit gegenüber seiner Versicherungsanstalt für diese Großzügigkeit. Die Ärzte hatten ihm Hoffnung auf eine vollständige Genesung gemacht. Er selbst aber glaubte nicht mehr daran.

Ende August 1921 kehrte er nach Prag zurück. Drei Jahre blieben ihm noch. Er wurde vorzeitig pensioniert und schrieb das Romanfragment „Das Schloss“ sowie etliche Erzählungen, Fabeln, Parabeln und aphoristische philosophische Betrachtungen. Sein Weltruhm stellte sich erst nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs ein. Im kommunistischen Ostblock wurde sein Werk offiziell totgeschwiegen, es passte nicht in die Doktrin vom „sozialistischen Realismus“.

Günter Herrmann