Wie ich im Epochenumbruch auf neue Herausforderungen antworte

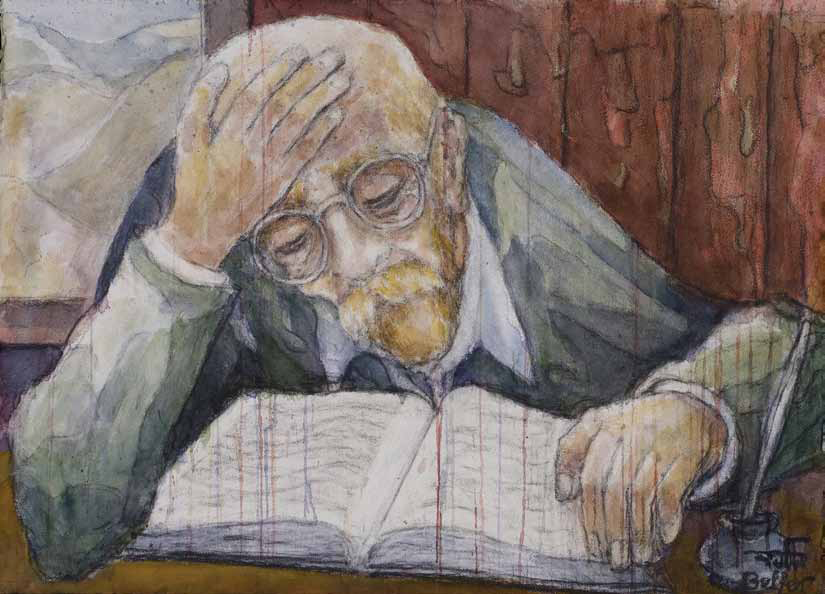

In einer Zeit, die von Filterblasen, Fake News und KI-generierten Beiträgen geprägt ist, häufen sich Krisen, die sich gegenseitig verstärken und Menschen aller Altersstufen gefährden. Im beziehungsorientierten Denken und Handeln des polnisch-jüdischen Arztes und Reformpädagogen Janusz Korczak, der im August 1942 mit seinen 200 Waisenkindern in die Gaskammern von Treblinka ging, finde ich Stabilität und Kontinuität.

Korczak schreibt in seinem Ghetto-Tagebuch, dass er „niemandem etwas Böses wünsche. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie man das macht.“ Diese Haltung lebt er, soweit er kann. Trotz Krankheit, Hunger und Elend versucht er, den Kindern noch einen Rest unbekümmerten Lebens zu erhalten. Er ist für sie Vater, Mutter und Spielgefährte, scherzt mit ihnen, fabuliert Märchen und organisiert ein Konzert. Tiefe Leiderfahrungen führen ihn zur Achtung der Würde der Kinder, die dem Grundsatz des Humors und der Freude folgt und dem Kind seinen individuellen Lebensweg ermöglicht. Im Angesicht des Todes liebt er aus der Tiefe des Herzens heraus seine Kinder. Sein Glaube an das Gute im Menschen verbindet sich mit der Überzeugung, dass das Gute gesucht, gelebt und verwirklicht werden kann, auch wenn der Zustand der Welt eine andere Sprache spricht. Korczaks Kunst des Erziehens zeigt mir, dass kein Mensch für fremde Zwecke abgerichtet werden darf.

Der folgende Einblick in meine Professionalität kann als persönlicher Bericht eines Zeitzeugen verstanden werden, der sein Denken und Handeln, sein Forschen und Lehren als Einheit sieht. Man könnte einwenden, dass der Darstellung der Geruch der Selbstverliebtheit anhafte. Doch in neueren Beiträgen zur Forschung und Lehre wird der Selbstdarstellung des Wissenschaftlers Raum gegeben, da sie zu einem nicht unerheblichen Erkenntnisgewinn beitragen kann.

Kinder- und Jugendzeit

Als 1944 meine Eltern und ich als 10-jähriges Kind aus meinem geliebten Dorf Schwedler (Slowakei) vertrieben wurden, waren wir heimatlos. Ein Jahr Flucht folgte. Wir konnten unser Leben noch retten. Mein Vater starb an den Folgen des Ersten Weltkrieges. Meine Mutter und ich waren sehr arm. Als Jugendlicher arbeitete ich in den Ferien. Mit 18 Jahren führte mich der Weg in die Heil- und Pflegeanstalt Bruckberg bei Ansbach. Dort betreute ich in den Sommerferien eine heterogene Gruppe mit 18 schwer- und mehrfachbehinderten Erwachsenen, die zum Teil erheblich traumatisiert und psychisch beeinträchtigt waren. Diese Menschen hatte mir der Anstaltsleiter anvertraut. Ich wollte sein Vertrauen nicht enttäuschen, strampelte wie ein Frosch im Butterfass nach oben und machte prägende Erfahrungen.

Mit diesen Menschen lebte ich einen Monat lang Tag und Nacht zusammen. Ich versuchte mich auf jeden einzelnen einzustellen und war bemüht, den vielen, oft völlig überraschenden problematischen Situationen möglichst situationsgerecht zu begegnen. Dabei lernte ich ihre liebenswürdigen Seiten, aber auch ihre weniger guten näher kennen. Ich versuchte, mich von der oft schwierigen Pflege- und Erziehungssituation zu distanzieren und aus ihr etwas Positives herauszufiltern und zum Guten zu wandeln. Gespräche mit Betreuern waren hilfreich. Mich ermutigte das Handeln der Diakonissinnen, die mir mit einem bejahenden Lächeln begegneten und trotz ihres hohen Alters unermüdlich arbeiteten. Ihr von Herzen kommender Dienst bewegt mich noch heute.

Mit dem „Proletariat auf kleinen Füßen“ unterwegs

Schon als Lehrer der einklassigen Dorfschule in Pommer (Landkreis Forchheim) und später als Leiter der Erlanger Lebenshilfe-Schule und des 2-jährigen Lehrgangs für heilpädagogische Fachkräfte im Regierungsbezirk Oberfranken, entdeckte ich die Pädagogik Janusz Korczaks in einer Zeit, in der die im Reichsschulpflichtgesetz vom 6. Juli 1938 getroffene Abgrenzung noch galt: Kinder mit geistiger Behinderung waren per Gesetz schulbildungsunfähig. Ihr Grundrecht auf Bildung musste erkämpft werden. Erst der zivile Ungehorsam, nämlich die Initiative von Eltern und Fachleuten, wies die politisch Verantwortlichen auf die ungeheuerlichen Versäumnisse hin: Wir nahmen die schulbefreiten Kinder ohne hinreichend gesetzliche Grundlage in die Bildungseinrichtung auf und ließen unser Handeln nicht von politischen Rahmenbedingungen bestimmen, sondern von Entscheidungen, die wir mit unserem Gewissen verantworteten.

Wir hatten der Schulpolitik gezeigt, dass den Kindern großes Unrecht geschah. In Schulkonferenzen dachten wir über Korczaks Satz nach: „Wer nicht in einer Schule für geistig behinderte, taubstumme oder blinde Kinder gelernt hat, Geduld und die Grundlagen der Didaktik zu üben, der wird niemals ein richtiger Lehrer werden können“. Für diese Kinder trifft in besonderer Weise zu, dass sie aus der Tiefe ihres Herzens fühlen und empfinden. Von 1980 an bewegte ich mich einige Male mit polnischen Freunden auf Korczaks Spuren in Warschau. Als ich 1992 zum Aufbaudirektor des Instituts für Rehabilitationspädagogik an der Universität Halle-Wittenberg berufen wurde und meine Arbeit zu scheitern drohte, schenkte mir Korczaks Ghetto-Tagebuch Halt, Gelassenheit und innere Heiterkeit.

Grundlegendes Motiv: Menschlichkeit

Im Erinnerungsbuch an Janusz Korczaks 80. Todestag stellte ich heraus, dass Wissenschaftler bescheidener werden sollten. Doch wir beobachten in Fachbüchern das Gegenteil – einen Expertenstil, der mit eindrucksvollen Worten Sicherheit vermitteln will. Dieser Stil zerstört aber den gesunden Menschenverstand. Darauf weist der Erkenntnistheoretiker Karl Popper hin, denn Praxis und Wissenschaft sind seit jeher bemüht, die „Wahrheit zu suchen und nicht die Sicherheitssuche“. Um diese Wahrheitssuche geht es dem feinfühlenden Janusz Korczak. Schon von klein auf tut er Gutes und entdeckt das Gute beim Anderen. Korczak hat die Sache des Kindes und damit die Zukunft des Menschen zu seiner Sache gemacht. Mit dem polnischen Korczak-Forscher Aleksander Lewin ist herauszustellen: Korczak hat sein Programm aus dem Jahre 1929 nicht aus den Augen verloren: „Von der Selbstverwaltung der Kinder zu den Parlamenten der Welt“. Korczak weiß sich der Demokratie als Lebensform verpflichtet. Sie achtet Kinder und Erwachsene als zwei gleichwertige Seiten im Erziehungs- und Bildungsprozess.

Fazit

Korczaks Handlungsethik verstehe ich als Kulturimpuls für Wissenschaft und Politik. Seine Güte, Weisheit und tiefes Interesse am anderen Menschen, das gerade die Schattenseiten menschlichen Verhaltens wahrnimmt und daraus die Liebe zum Nächsten entwickelt, leuchtet wie ein Symbol der Menschlichkeit. Sein elementares Interesse am Menschen kann Ausgangspunkt für weitreichende Einsichten zu Fragen der Bedingung des Menschseins und der Zukunft des Menschen sein.

Prof. Dr. Dr. et Prof. h. c. Ferdinand Klein